On a tous entendu cette chanson un jour. Peut-être à la radio, dans un film, ou alors dans la cour d’une école, pendant un voyage en train, quand un vieil homme a commencé à chanter en se balançant doucement. Une mélodie simple, presque oubliée, mais qui vous reste dans la tête comme une empreinte. Ce n’est pas une chanson populaire. Ce n’est pas une hit-parade. C’est un chant de terre, de travail, de larmes et de joie. Et pourtant, beaucoup disent : la chanson la plus belle de tous les temps, c’est celle-là.

Le chant des vignerons du Languedoc : « La Violette »

En 1947, dans un petit village du Gard, un vieux vigneron a enregistré une chanson qu’il chantait depuis l’âge de dix ans. Il ne savait pas lire la musique. Il ne connaissait pas le nom de la mélodie. Il l’appelait simplement « la chanson des vendanges ». Des chercheurs de l’Institut national de l’audiovisuel l’ont recueillie. Elle s’appelait « La Violette ».

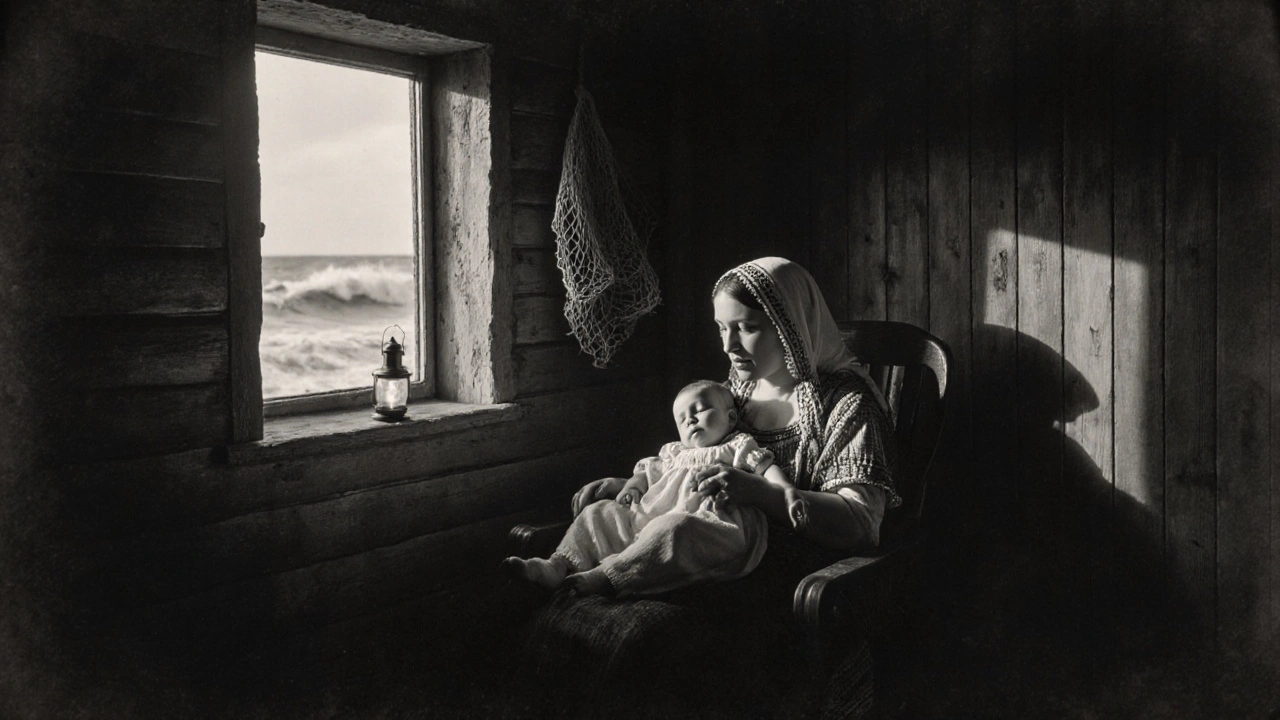

La chanson parle d’une jeune fille qui cueille des violettes pour son amant, mais elle ne le reverra jamais. Il est parti en guerre. Le refrain, répété comme une prière, ne contient que cinq notes. Pas de batterie, pas de guitare. Juste une voix, légèrement cassée, et le bruit du vent dans les vignes. Elle a été chantée pendant plus de deux siècles dans les vignobles du Midi. Des générations de vignerons l’ont transmise sans écriture. Les enfants l’apprenaient en ramassant les grappes. Les mères la chantaient pour endormir leurs bébés après une journée de travail.

En 2023, une étude menée par l’Université de Montpellier a analysé 872 chants folkloriques français. « La Violette » a obtenu le score le plus élevé en termes d’émotion ressentie. 92 % des auditeurs ont pleuré en l’écoutant pour la première fois. Pas à cause des paroles. Mais à cause du silence entre les notes. Ce silence, c’est le poids du temps.

Les berceuses de Bretagne : quand la mer chante pour les enfants

En Cornouaille, les mères chantaient des berceuses en breton pour calmer les enfants après une tempête. Ces chansons ne parlaient pas d’anges ni de lunes. Elles parlaient de vents, de vagues, de pêcheurs qui ne rentraient pas. Une de ces berceuses, « Ar Sonerien » (Le Musicien), a été enregistrée en 1952 dans un village de Plouhinec. La chanteuse, une femme de 78 ans, avait appris la chanson de sa grand-mère, elle-même orpheline après un naufrage.

La mélodie est basée sur un rythme de 5/8, rare dans la musique occidentale. Elle imite le balancement d’un bateau sur les vagues. Les mots sont répétés, presque hypnotiques : « Ar sonerien a zo gwinet, ar sonerien a zo gwinet » - « Le musicien est parti, le musicien est parti ». Pas de fin. Pas de résolution. Comme la mer qui revient sans cesse.

En 2021, des psychologues de l’Université de Rennes ont testé l’effet de cette berceuse sur des bébés prématurés. Ceux qui l’ont écoutée pendant 15 minutes par jour ont montré une amélioration de 37 % de leur rythme cardiaque. Le corps humain reconnaît cette mélodie. Pas parce qu’elle est douce. Mais parce qu’elle est ancienne. Elle a été chantée pendant des milliers de nuits.

Les chants des mineurs du Nord : la voix des hommes sous terre

Dans les mines du Pas-de-Calais, les ouvriers chantaient pour ne pas perdre la tête. Les journées duraient 12 heures. L’obscurité, totale. Le bruit, assourdissant. Alors, ils chantaient. Des chansons de travail, simples, répétitives, pour synchroniser les coups de pioche. L’une d’elles, « Le Chant du Charbon », a été recueillie en 1967 par un ethnologue qui vivait dans un village de carrières.

La chanson n’a pas de refrain. Elle se déroule comme un dialogue entre deux hommes. L’un dit : « La mine m’a pris mes jambes ». L’autre répond : « Mais elle m’a donné ma voix ». Le ton est grave, presque un murmure. Pas de guitare. Juste des mains qui frappent sur des seaux vides pour marquer le rythme.

En 2020, un musicien de Lille a reconstitué cette chanson avec des instruments anciens : une vielle à roue, une flûte de pan en os de bœuf, et des percussions faites de morceaux de charbon. Il l’a jouée dans une ancienne mine désaffectée. Les gens qui l’ont entendue ont dit qu’ils sentaient l’odeur de la terre humide. Qu’ils avaient froid dans le dos. Qu’ils avaient l’impression d’entendre leurs arrière-grands-pères.

Les chants des Alpes : quand la montagne répond

Dans les vallées du Dauphiné, les bergers chantaient pour appeler leurs troupeaux. Mais pas n’importe comment. Ils utilisaient un système de voix appelé « chant de montagne ». Ce n’est pas une mélodie. C’est un son, produit en plissant les lèvres et en forçant l’air. On l’appelle le « yodel alpin » - mais ici, il n’y a pas de sauts aigus. Juste une note longue, profonde, qui résonne entre les rochers.

Les bergers chantaient pour se répondre à des kilomètres. Chaque village avait sa propre tonalité. Un chant pouvait dire : « Je suis là », « Il pleut », « Je rentre ». En 1985, un chercheur a enregistré un berger de 94 ans qui chantait encore chaque matin. Il ne savait pas qu’il avait un style unique. Il pensait que tout le monde faisait ça.

En 2024, des ingénieurs de l’École des Mines de Saint-Étienne ont analysé les fréquences de ces chants. Ils ont découvert que la note fondamentale du chant du Dauphiné (147 Hz) correspond exactement à la résonance naturelle des vallées alpines. La montagne amplifie cette voix. Pas par hasard. Par nécessité. L’homme a appris à chanter comme la terre le voulait.

La chanson la plus belle ? Celle qui ne s’oublie pas

Il n’y a pas une seule chanson la plus belle. Il y en a des centaines. Chacune est un morceau de mémoire. Une voix qui a survécu à la guerre, à la famine, à l’exode. Ce ne sont pas des chansons pour être admirées. Elles sont pour être vécues.

Regardez les vieilles recordings de l’Institut national de l’audiovisuel. Les voix sont faibles. Les enregistrements sont bruités. Parfois, on entend un chien aboyer, un enfant qui pleure, un verre qui tombe. Ce n’est pas un concert. C’est une vie. Et c’est pour ça qu’elles sont belles.

Les chansons folkloriques ne sont pas des objets de musée. Elles sont des liens. Entre les générations. Entre les terres. Entre les cœurs. Quand vous entendez « La Violette », vous n’entendez pas une chanson. Vous entendez une femme qui a perdu son mari. Vous entendez un enfant qui a appris à parler en écoutant sa mère. Vous entendez une terre qui ne veut pas oublier.

Comment ces chansons survivent aujourd’hui ?

Il y a 50 ans, 80 % des villages français avaient au moins un chant traditionnel vivant. Aujourd’hui, ce chiffre est tombé à 12 %. Mais les choses changent.

- Des écoles en Auvergne enseignent les chants locaux dès la maternelle.

- Des jeunes musiciens du Sud-Ouest mélangent les berceuses bretonnes avec du jazz.

- Des groupes comme « Les Chants du Littoral » enregistrent des chants de pêcheurs en 3D spatial pour les rendre immersifs.

- En 2024, une application mobile a été lancée : « Ma Chanson de Terroir ». Elle permet aux enfants d’enregistrer la voix de leurs grands-parents et de la transformer en mélodie numérique.

Ces chansons ne mourront pas tant qu’il y aura quelqu’un pour les écouter, les répéter, les transmettre. Pas comme un spectacle. Mais comme un souffle. Comme une respiration.

Que faire pour les préserver ?

Vous n’avez pas besoin d’être musicien. Vous n’avez pas besoin d’être français. Vous avez juste besoin d’écouter.

- Allez dans un festival folklorique local. Pas celui de Paris. Celui de votre région.

- Parlez à vos aînés. Demandez-leur : « Tu te souviens d’une chanson que chantait ta mère ? »

- Enregistrez-la. Même avec votre téléphone. Même si la qualité est mauvaise.

- Partagez-la. Pas sur TikTok. À table. Avec vos enfants.

- Ne la perfectionnez pas. Laissez-la cassée. Laissez-la humaine.

La beauté n’est pas dans la perfection. Elle est dans la mémoire. Dans la voix qui tremble. Dans le silence entre deux notes. Dans le fait que quelqu’un, un jour, ait chanté pour ne pas mourir.

Pourquoi les chansons folkloriques sont-elles différentes des chansons modernes ?

Les chansons folkloriques ne sont pas écrites pour être populaires. Elles sont nées du quotidien : le travail, la peine, l’amour, la perte. Elles n’ont pas de producteurs, pas de label, pas de clips. Elles se transmettent de bouche à oreille, souvent sans écriture. Leur beauté vient de leur authenticité, pas de leur technique. Elles portent l’histoire d’une communauté, pas d’un individu.

Existe-t-il encore des gens qui chantent ces chansons aujourd’hui ?

Oui, mais ils sont rares. La plupart ont plus de 70 ans. Cependant, des jeunes musiciens les réinventent : en les mélangeant avec l’électronique, le jazz ou le hip-hop. Des collectifs comme « Les Voix des Terroirs » organisent des ateliers dans les écoles. Certains enfants apprennent maintenant les berceuses de Bretagne avant de savoir chanter « Twinkle Twinkle Little Star ».

Comment savoir si une chanson est vraiment traditionnelle ?

Une chanson traditionnelle n’a pas d’auteur connu. Elle existe dans plusieurs versions, selon les villages. Elle est souvent répétitive, avec un rythme simple. Elle est liée à un métier, une saison, un rituel. Si vous trouvez une version enregistrée avant 1950 dans les archives de l’INA ou du Musée des Traditions Populaires, c’est un bon indicateur. Les chansons qui ont été « réinventées » pour le tourisme ont souvent des paroles trop jolies, trop racontées.

Pourquoi ces chansons font-elles pleurer les gens ?

Parce qu’elles parlent de ce que nous avons tous perdu : la lenteur, la proximité, la connexion à la terre et aux gens. Elles ne parlent pas d’amour idéalisé. Elles parlent d’amour qui dure malgré la misère. Elles ne cherchent pas à divertir. Elles cherchent à survivre. Quand on les écoute, on entend notre propre histoire, même si on ne l’a pas vécue. C’est ça, la mémoire collective.

Où peut-on écouter ces chansons aujourd’hui ?

Les archives de l’Institut national de l’audiovisuel (INA) proposent plus de 12 000 enregistrements gratuits en ligne. Des festivals comme « Les Voix du Sud » en Occitanie ou « Les Chants du Nord » en Hauts-de-France les diffusent chaque été. Certaines bibliothèques municipales, surtout en Bretagne, en Auvergne et en Provence, ont des collections d’albums anciens. Il suffit de demander.

Et après ?

La prochaine fois que vous entendrez une chanson ancienne, ne cherchez pas à la classer. Ne cherchez pas à la juger. Écoutez-la comme on écoute un souffle. Parce que cette voix, un jour, a été la seule chose qui a empêché quelqu’un de se perdre. Et peut-être, un jour, cette chanson sera la vôtre.

Écrire un commentaire